Hinweis: Diese Rezension ist zuerst erschienen bei Evangelium 21. Zweitveröffentlichung mit freundlicher Genehmigung der Autorin.

Inhalt

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus

Nun gut – vermutlich wird nicht jeder zustimmen, dass ein überarbeitetes griechisches NT ein „großes Ereignis“ ist. Als Meilenstein sollte man es aber allemal betrachten, dass derzeit bei der Deutschen Bibelgesellschaft die Veröffentlichung der 6. Auflage des Greek New Testament (GNT6) sowie der 29. Auflage des Novum Testamentum Graece („Nestle-Aland“, NA29) vorbereitet wird.

Wie bisher werden die beiden Werke einen identischen griechischen Text bieten, sich aber im textkritischen Apparat unterscheiden: Der des GNT ist stärker auf die Bedürfnisse von Bibelübersetzern zugeschnitten, der des NA mehr auf die wissenschaftliche Arbeit. Doch es wird auch Neuerungen geben. Die beiden Handausgaben profitieren zunehmend von der langsam wachsenden Editio Critica Maior (ECM) des Instituts für Neutestamentliche Textforschung in Münster. Diese umfassende Ausgabe berücksichtigt eine sehr große Menge an Zeugen, einschließlich neuer Handschriftenfunde. Da heute Datenmengen in nie dagewesenem Maß erfasst und verarbeitet werden können, ist es zudem mit Hilfe der Kohärenzbasierten Genealogischen Methode möglich, die Beziehungen zwischen den erhalten gebliebenen Texten intensiver zu erforschen als je zuvor.1 Auch diese Erkenntnisse fließen in die ECM mit ein.

Bereits im GNT5 und NA28 konnte der ECM-Text für die katholischen Briefe übernommen werden, außerdem wurde der textkritische Apparat in diesem Bereich auf den aktuellen Stand der Forschung gebracht. In den bevorstehenden Neuauflagen wird das zusätzlich im Markusevangelium, in der Apostelgeschichte und in der Offenbarung der Fall sein. Das GNT6 soll noch in diesem Jahr erscheinen, der NA29 wird nächstes Jahr folgen. Es ist also noch etwas Geduld nötig, bis wir diese Bücher in Händen halten können. Die ersten beiden Vorboten sind jedoch schon erschienen: Zum einen gibt es seit kurzem die Reader’s Edition des GNT6 – eine Ausgabe ohne textkritischen Apparat, die auf jeder Seite unterhalb des griechischen Texts eine Übersetzungshilfe bietet (Griechisch – Englisch) und so zum Lesen einlädt. Zum anderen kann man bereits jetzt den hier vorgestellten Textual Commentary on the Greek New Testament erwerben.

Dieser neue Textual Commentary löst das in die Jahre gekommene gleichnamige Werk von Bruce M. Metzger ab, das sich in seiner letzten Auflage auf das GNT4 aus dem Jahr 1993 bezog.2 Die nun erschienene Ausgabe ist keine Überarbeitung, sondern ein komplett neues Werk (Metzger wird wie viele andere als Quelle berücksichtigt). Dafür wurde ein hochkarätiger Autor gefunden: Hugh A.G. Houghton ist Professor für Neutestamentliche Textforschung an der Universität Birmingham (Großbritannien), ist an der Erstellung der ECM im Bereich der Paulusbriefe beteiligt und Mitglied des Herausgebergremiums von GNT6 und NA29.

Durch die neue Herangehensweise – dass generell der ECM-Text verwendet wird bzw. wo noch nicht vorhanden, vorerst keine Änderungen des Texts vorgenommen werden – musste das Herausgeberkomitee nicht mehr wie früher textkritische Entscheidungen treffen. Es hat sich nun auf eine Neueinstufung konzentriert, mit welcher Sicherheit die jeweilige Entscheidung getroffen werden kann. Hatte also früher der Textual Commentary die Diskussion innerhalb des Komitees bei der Entscheidungsfindung abgebildet und war insofern auch als Rechenschaft des Komitees zu verstehen, so soll die neue Ausgabe von Houghton einfach einen Zugang zu den zentralen Argumenten vermitteln.

Die Suche nach dem ursprünglichen Wortlaut

Der Textual Commentary ist kein Bibelkommentar im üblichen Sinne, es geht in ihm ausschließlich um Fragen der Textkritik. Bekanntlich liegt uns der Text des Neuen Testaments nicht in den originalen Handschriften von Matthäus, Markus, Lukas & Co vor. Erhalten geblieben sind aber Tausende von Manuskripten aus unterschiedlichen Jahrhunderten, in unterschiedlichem Zustand und von unterschiedlichem Umfang. Das Spektrum reicht von Papyrusschnipseln mit wenigen Wörtern über einzelne Pergamentseiten bis hin zu prächtigen Codices und Lektionaren für den kirchlichen Gebrauch. Da die Texte jahrhundertelang immer wieder von Hand abgeschrieben wurden, schlichen sich unvermeidlich Fehler ein – und gelegentlich verschlimmbesserten wohlmeinende Schreiber auch vermeintliche Fehler. Mit den Methoden der Textkritik (die nicht mit Bibelkritik verwechselt werden darf) versucht man nun, anhand der uns vorliegenden Texte den ursprünglichen Wortlaut zu rekonstruieren. Es sei hier aber erwähnt, dass unser neutestamentlicher Text insgesamt mit beeindruckender Zuverlässigkeit überliefert wurde. Häufig geht es lediglich um Fragen wie: Stand im ursprünglichen Text von Lukas 12,41 „Petrus aber sprach zu ihm“ oder „Petrus aber sprach“?

Für Nicht-Profis gemacht

Um fundiert Textkritik zu betreiben, ist ein beträchtliches Maß an Fachwissen nötig, zum Beispiel in Bezug auf die Charakteristika einzelner Handschriften. Vom durchschnittlichen Theologiestudenten, Pastor oder Bibelübersetzer ist das kaum zu leisten, obwohl textkritische Fragen durchaus für ihn relevant sein können. Auf eben diese „non-specialists“ (S. VII) ist der Textual Commentary ausgerichtet. Er soll dem Leser helfen, die Arbeit der Textkritiker nachzuvollziehen und sich ein Stück weit eine eigene Meinung zu bilden. In einer ausführlichen Einleitung (36 Seiten) wird zunächst das nötige Grundwissen vermittelt. Der Leser erhält einen Überblick über die verschiedenen Arten von Zeugen (Papyri, Majuskeln, Minuskeln usw.) und die Prinzipien der Textkritik (äußere und innere Kriterien, die neuen Möglichkeiten der CBGM). Im Abschnitt „Who Changed the Text and How?“ (dt. „Wer veränderte den Text und auf welche Weise?“ Vgl. S. 23*–27*) geht es um die immer wieder geäußerte Vermutung, die antiken Schreiber hätten sich gewisse Freiheiten beim Abschreiben der Texte genommen und zum Beispiel theologisch nicht genehme Stellen verändert. Damit verkennt man aber die Situation in antiken Schreibstuben und die üblichen Abläufe der damaligen Buchproduktion. Man sollte bei der überwiegenden Zahl der Varianten davon ausgehen, dass es sich um Versehen oder unbewusste Änderungen handelt. Houghton geht in der Einleitung außerdem kurz auf das Konzept der Texttypen anhand der vermeintlichen geographischen Verortung ein (alexandrinischer, westlicher, Caesarea-Text): Der Textbefund erlaubt es heute nicht mehr, diese Kategorien aufrechtzuerhalten, man sollte sie deshalb nicht mehr als Kriterium verwenden. Einzige Ausnahme ist die Kategorie des Byzantinischen Texts, dessen Vertreter tatsächlich ein hohes Maß an Übereinstimmung aufweisen.

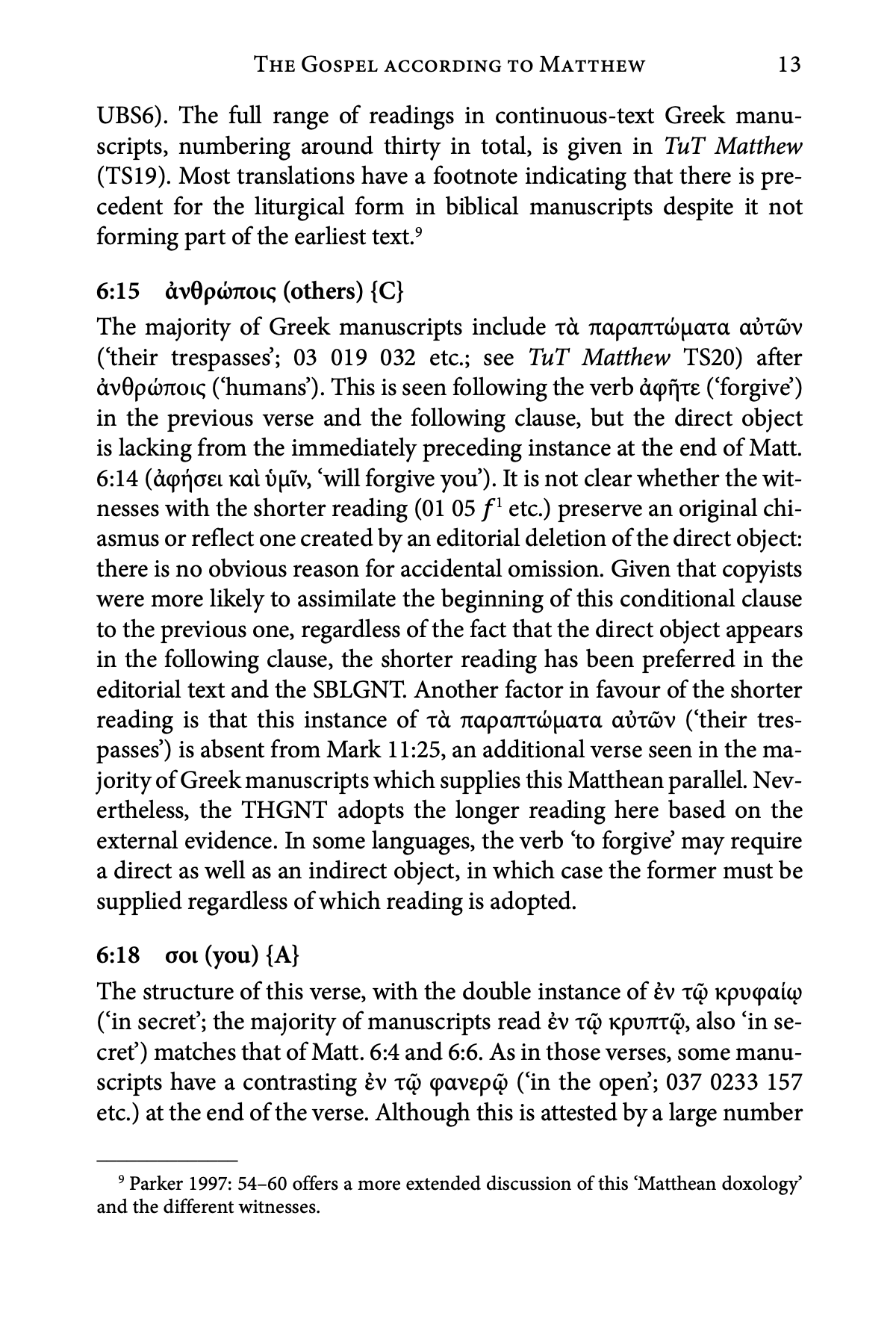

Eintauchen in die Welt der antiken Bibeln

Die Reihenfolge der neutestamentlichen Bücher im Hauptteil ist ungewohnt. Wie das GNT6/NA29 orientiert sie sich an den ältesten uns vorliegenden Bibelausgaben: Auf die Evangelien und die Apostelgeschichte folgen die katholischen Briefe, dann die Paulusbriefe (einschließlich des Hebräerbriefes) und zuletzt die Offenbarung. Zu Beginn der biblischen Bücher bzw. der Briefsammlungen wird jeweils ein kurzer Überblick über die Hauptzeugen und weitere Besonderheiten gegeben. Dabei handelt es sich um eine hilfreiche Neuerung, die der Textual Commentary von Metzger so noch nicht bot. Ergänzend gibt es meist noch Literaturhinweise und Links zu weiterführendem Material. Im Hauptteil werden sämtliche Bibelstellen betrachtet, für die im GNT6 ein Apparateintrag vorhanden ist – deren Varianten also für die Übersetzung, Auslegung oder Textgeschichte relevant sind. Ebenfalls berücksichtigt sind jene Stellen, die im Text in eckigen Klammern stehen, weil ihre Ursprünglichkeit fraglich ist. Insgesamt werden somit 1232 Stellen diskutiert (vgl. S. 33*).  Das Vorgehen ist dabei immer gleich (vgl. Abbildung oben): In einer fettgedruckten Überschrift wird die Bibelstelle genannt, anschließend der griechische Text aus dem Haupttext des GNT6 zitiert, gefolgt von einer englischen Übersetzung und der Einstufung durch die Herausgeber. Dabei handelt es sich um eine Bewertung von {A} (die Lesart im Haupttext ist mit hoher Wahrscheinlichkeit die ursprüngliche) bis {D} (es kann nur eine sehr unsichere Entscheidung getroffen werden); ein Rhombus zeigt an, dass die Entscheidung zwischen zwei Lesarten derzeit offen bleiben muss. Anschließend folgt eine individuelle Diskussion des Handschriftenbefundes unter Abwägung von Pro und Contra der existierenden Lesarten. Griechische Wörter erhalten stets eine englische Übersetzung. Regelmäßig wird auf zusätzliche Informationsquellen (wie die ECM, die Text und Textwert-Reihe oder relevante Artikel) hingewiesen. In unsichereren Fällen werden zudem die Entscheidungen anderer griechischer NT-Ausgaben (SBL Greek New Testament, Tyndale House Greek New Testament) mit angeführt. Das klingt nach viel Stoff, geschieht aber für die meisten Bibelstellen kompakt auf weniger als einer halben Seite. Wie muss man sich das konkret vorstellen? In der Begegnung der syrophönizischen Frau mit Jesus in Markus 7,28 gibt es zum Beispiel zwei unterschiedliche Lesarten, wie sie ihre Antwort an Jesus beginnt: Ist es ναί, κύριε („Ja, Herr“) oder lediglich κύριε („Herr“)? Der ECM-Text liest κύριε („Herr“), und das GNT-Herausgebergremium bewertet das als eine Entscheidung der Kategorie {B}, d.h. als einigermaßen sicher. Houghton erläutert nun, dass tatsächlich die Mehrzahl der Manuskripte ναί („Ja“) enthält. Dadurch signalisiert die Antwort der Frau von vornherein Zustimmung zu Jesu Worten. Allerdings fehlt dieses ναί („Ja“) in einigen wichtigen Zeugen, wodurch der Charakter der Antwort etwas unklarer wird – man könnte auch einen Widerspruch hören. In solchen Fällen liegt es nahe, dass durch den Zusatz eines Wörtchens wie ναί („Ja“) eine Glättung vorgenommen wurde, um die Mehrdeutigkeit zu beheben. Dazu kommt, dass Markus ansonsten nirgends das Wort ναί („Ja“) verwendet, die Parallelstelle in Matthäus 15,27 aber ναί, κύριε („Ja, Herr“) lautet. Das deutet darauf hin, dass womöglich eine Anpassung an den Matthäustext vorliegt. Der Text des SBLGNT geht wie die ECM davon aus, dass daher in Markus 7,28 ursprünglich schlicht κύριε („Herr“) stand, das THGNT folgt dagegen der Mehrheit und liest ναί, κύριε („Ja, Herr“).

Das Vorgehen ist dabei immer gleich (vgl. Abbildung oben): In einer fettgedruckten Überschrift wird die Bibelstelle genannt, anschließend der griechische Text aus dem Haupttext des GNT6 zitiert, gefolgt von einer englischen Übersetzung und der Einstufung durch die Herausgeber. Dabei handelt es sich um eine Bewertung von {A} (die Lesart im Haupttext ist mit hoher Wahrscheinlichkeit die ursprüngliche) bis {D} (es kann nur eine sehr unsichere Entscheidung getroffen werden); ein Rhombus zeigt an, dass die Entscheidung zwischen zwei Lesarten derzeit offen bleiben muss. Anschließend folgt eine individuelle Diskussion des Handschriftenbefundes unter Abwägung von Pro und Contra der existierenden Lesarten. Griechische Wörter erhalten stets eine englische Übersetzung. Regelmäßig wird auf zusätzliche Informationsquellen (wie die ECM, die Text und Textwert-Reihe oder relevante Artikel) hingewiesen. In unsichereren Fällen werden zudem die Entscheidungen anderer griechischer NT-Ausgaben (SBL Greek New Testament, Tyndale House Greek New Testament) mit angeführt. Das klingt nach viel Stoff, geschieht aber für die meisten Bibelstellen kompakt auf weniger als einer halben Seite. Wie muss man sich das konkret vorstellen? In der Begegnung der syrophönizischen Frau mit Jesus in Markus 7,28 gibt es zum Beispiel zwei unterschiedliche Lesarten, wie sie ihre Antwort an Jesus beginnt: Ist es ναί, κύριε („Ja, Herr“) oder lediglich κύριε („Herr“)? Der ECM-Text liest κύριε („Herr“), und das GNT-Herausgebergremium bewertet das als eine Entscheidung der Kategorie {B}, d.h. als einigermaßen sicher. Houghton erläutert nun, dass tatsächlich die Mehrzahl der Manuskripte ναί („Ja“) enthält. Dadurch signalisiert die Antwort der Frau von vornherein Zustimmung zu Jesu Worten. Allerdings fehlt dieses ναί („Ja“) in einigen wichtigen Zeugen, wodurch der Charakter der Antwort etwas unklarer wird – man könnte auch einen Widerspruch hören. In solchen Fällen liegt es nahe, dass durch den Zusatz eines Wörtchens wie ναί („Ja“) eine Glättung vorgenommen wurde, um die Mehrdeutigkeit zu beheben. Dazu kommt, dass Markus ansonsten nirgends das Wort ναί („Ja“) verwendet, die Parallelstelle in Matthäus 15,27 aber ναί, κύριε („Ja, Herr“) lautet. Das deutet darauf hin, dass womöglich eine Anpassung an den Matthäustext vorliegt. Der Text des SBLGNT geht wie die ECM davon aus, dass daher in Markus 7,28 ursprünglich schlicht κύριε („Herr“) stand, das THGNT folgt dagegen der Mehrheit und liest ναί, κύριε („Ja, Herr“).

Nützliches Nachschlagewerk

Der Textual Commentary ist zwar als Begleitband zum GNT6 konzipiert, in der Vergangenheit konnte man sich aber auch als NA-Besitzer die Zusammenhänge problemlos erschließen (und es ist nicht zu erwarten, dass sich daran im Zuge der Neuauflagen etwas ändert). Man sollte zumindest etwas Griechisch beherrschen, um den Ausführungen folgen zu können – dank der kontinuierlich gebotenen englischen Übersetzung muss es aber nicht perfekt sein. Wer Verantwortung in der Gemeinde hat oder in irgendeiner Weise im christlichen Dienst steht, wird sicherlich früher oder später mit textkritischen Fragen konfrontiert werden (zum Beispiel im Hauskreis oder Jugendkreis: „In meiner Bibel steht das aber anders …“). Man muss sich etwas in die Sprache und Denkweise der Textkritik einfinden, und vielleicht benötigt man zusätzlich noch eine etwas ausführlichere Einführung als die in der Einleitung gebotene. Dann aber findet man im Textual Commentary ein praktisches Nachschlagewerk, um sich ohne großen Aufwand einen guten (und aktuellen!) Überblick über die Situation zu einer konkreten textkritischen Frage zu verschaffen.

Buch

H.A.G. Houghton, A Textual Commentary on the Greek New Testament: A Companion to the Sixth Edition of the United Bible Societies’ Greek New Testament, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2025, 620 Seiten.

Fußnoten

1 Näheres zum Vorgehen der CBGM und zu den online verfügbaren Tools findet man in: Tommy Wasserman, Peter J. Gurry, A New Approach to Textual Criticism: An Introduction to the Coherence-Based Genealogical Method, Atlanta/Stuttgart: SBL Press/Deutsche Bibelgesellschaft, 2017.

2 Metzgers Textual Commentary wurde zudem im Jahr 2006 von Roger L. Omanson überarbeitet und als A Textual Guide to the Greek New Testament: An Adaptation of Bruce M. Metzger’s Textual Commentary for the Needs of Translators veröffentlicht. Auch diese Ausgabe bezieht sich auf das damals aktuelle GNT4.