Alle Jahre wieder … wird an Weihnachten vielerorts ein Krippenspiel aufgeführt. Zu unserer romantischen Vorstellung von Weihnachten gehört es einfach mit dazu, dass die Weisen aus dem Morgenland Seite an Seite mit den Hirten...

Die Rechtfertigung des Sünders ist eine zentrale Grundaussage der Reformation. Ich habe jedoch den Eindruck, dass „Rechtfertigung“ für viele ein abstrakter theologischer Begriff ohne Auswirkung auf das persönliche Leben...

Eine exegetische Betrachtung von Jesaja 8,23 – 9,6 Kennen Sie das auch? Es ist wieder Advent, die Weihnachtstage rücken näher und den allgemeinen Erwartungen nach sollte das die stimmungsvollste, besinnlichste und friedvollste Zeit...

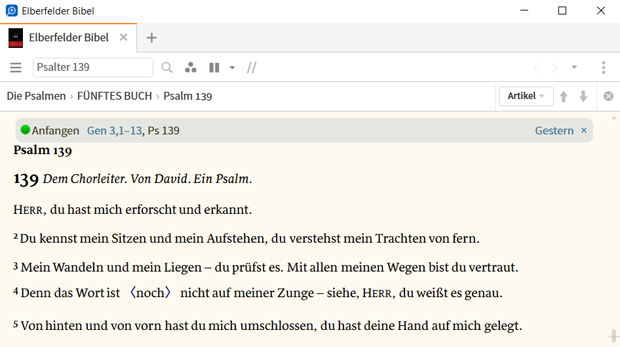

Kennst du das auch? Der Prediger am Sonntag hatte natürlich vollkommen recht mit seiner Annahme und traf bei dir damit voll ins Schwarze. Innerlich bekennst du dich schuldig, denn du verbringst definitiv zu wenig Zeit in der Stille...