Umstritten! Wie genau ist der Tod Jesu am Kreuz zu verstehen? Verschaffen Sie sich in 20 Min. einen Überblick über die aktuelle Diskussion und entdecken Sie neun unterschiedliche Deutungsansätze des Kreuzes. Wer weiß, vielleicht entdecken Sie ja selbst dabei einen neuen Aspekt des Kreuzes, der Sie zum Staunen bringt, über das, was Jesus für Sie getan hat.

Inhalt

Das Kreuz

Das Kreuz–ein Symbol von Schmerz, Leiden und Erlösung, das seit Jahrhunderten die Menschheit fasziniert. Die Kreuzigung (und die damit verbundene Auferstehung) Jesu Christi gilt als der zentrale Punkt in der christlichen Geschichte und hat unzählige Debatten, Interpretationen und theologische Diskussionen hervorgerufen. Schon Paulus hat festgestellt, dass die Botschaft vom Kreuz für viele wie Torheit wirkt (1 Kor 1,18).

Meine Reise mit dem Kreuz

In der evangelikalen Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, wurde mir schon als kleiner Stöpsel erklärt, wie das Kreuz zu verstehen ist:

Gott ist heilig und wir als Menschen sind Sünder. Durch unsere Sünden sind wir von Gott getrennt und Gottes Gerechtigkeit verlangt, dass er uns für unsere Sünden bestraft. Jedoch aus Liebe zu uns sandte Gott Jesus in die Welt, um die Strafe für unsere Sünden stellvertretend auf sich zu nehmen. Am Kreuz trug Jesus die Bestrafung, die wir verdient hätten, und ermöglichte so unsere Versöhnung mit Gott. Das Kreuz wird somit als der Ort betrachtet, an dem Jesus stellvertretend für uns die gerechte Strafe für unsere Sünden auf sich genommen hat.

Dieses Verständnis des Kreuzes wurde so tief in mich hineingelegt, dass ich den Großteil meines Lebens dachte, es sei der einzige Weg das Kreuz zu verstehen. Als Missionar unter Buddhisten musste ich allerdings feststellen, dass diese Version der Evangeliumsbotschaft reichlich uninteressant für meine Zielgruppe ist, weil die meisten Thailänder eine sehr andere Weltanschauung haben als Leute aus dem Westen.

So fing ich an Bücher zu lesen, um zu lernen, wie ich das Evangelium so verkünden kann, dass es Sinn ergibt und relevant ist für meine Zielgruppe. Dabei wurde mir klar, dass mein Verständnis des Kreuzes nur einer von vielen Versuchen ist, das Kreuz zu verstehen und es in theologischen Kreisen tatsächlich unzählige Diskussionen gibt, wie genau das Kreuz zu verstehen ist. Je mehr ich das Thema studierte, desto mehr wurde mir klar, dass es alles gar nicht so einfach und so schwarz-weiß ist, wie ich es mir immer gedacht habe. Alle Parteien beziehen sich auf die Bibel und haben gute Argumente.

Die Reise die vor uns liegt

In diesem Blogartikel begeben wir uns auf eine Reise durch die Jahrhunderte, um die verschiedenen Blickwinkel und Denkansätze zu erforschen, die sich um den Tod Jesu am Kreuz ranken. Von den frühen Kirchenvätern bis hin zu modernen Theologen haben sich Menschen mit dieser tiefgründigen Frage auseinandergesetzt und unterschiedliche Antworten gefunden. Ich werde neun verschiedene Deutungsansätze vorstellen und versuchen stichpunktartig zu skizzieren, wieso der jeweilige Vorschlag Sinn ergibt und was kritisch zu sehen ist.

Ein solches Projekt könnte natürlich ganz einfach viele dicke Bücher füllen. Was ich im Rahmen dieses Blogs machen kann, ist natürlich stark vereinfacht und kein umfassendes Studium des Themas, sondern vielmehr eine Einladung einen Überblick zu gewinnen und dann selbst tiefer das Thema zu studieren.

Ich lade Sie ein, Ihre eigenen Überzeugungen zu hinterfragen, während wir die vielfältigen Facetten des Kreuzes erkunden. Möge diese Reise uns helfen, das Verständnis für verschiedene Standpunkte zu fördern. Lassen Sie uns gemeinsam eintauchen in die faszinierende Welt der theologischen Reflexion und die Möglichkeiten entdecken, wie das Kreuz verstanden werden kann.

Grundriss der Dogmatik

Logos hat unzählige Bücher zu diesem Thema im Angebot. Ich möchte mich für diesen Blog an einer Ressource orientieren, die ich wirklich klasse finde: Grundriss der Dogmatik. Der „Grundriss der Dogmatik“ wurde von Lexham Press veröffentlicht, die manche Ressourcen ganz speziell für die Logos Bibel Software entwickeln. Der „Grundriss der Dogmatik“ bietet einen exzellenten und gut nachvollziehbaren Überblick über die christliche Dogmatik und Systematische Theologie.

Drei Merkmale charakterisieren dieses Werk:

1. Der „Grundriss der Dogmatik“ organisiert alle bedeutenden Themen der Dogmatik in einer Hierarchie, die ihre Bezüge zueinander abzubilden versucht.

2. Jedes theologische Thema wird kompakt, aber trotzdem nicht zu knapp zusammengefasst. Diese Einführung erfolgt aus wissenschaftlicher Perspektive und versucht alle Positionen objektiv, wohlwollend und mit Respekt zu behandeln.

3. Der „Grundriss der Dogmatik“ enthält direkte Verknüpfungen mit vielen systematisch-theologischen Werken. Er dient damit als dynamischer Index für eine Recherche, was diverse Theologen zu einem bestimmten Thema zu sagen haben. Dank Logos haben Sie dann mit einem Klick direkten Zugriff auf weiterführende Literatur in Ihrer Logos-Bibliothek.

Neun Möglichkeiten das Kreuz zu verstehen

Der „Grundriss der Dogmatik“ nennt unter der Überschrift „Sühnetheorien“ neun verschiedene Möglichkeiten, das Kreuz zu interpretieren.

1) Die Lösegeldtheorie.

Dieser Sichtweise nach ist die Sühne als eine Bezahlung zu sehen, die von Gott an Satan gezahlt wurde, da Satan die Menschheit in der Gefangenschaft von Sünde und Tod gefangen hielt. Origenes argumentierte im Besonderen dafür, dass das Kreuz eine Lösegeldzahlung war, die den gleichen Wert hat wie die Höhe der Schuld, die durch die menschlichen Sünden verursacht wurde und sich seit Adams Erbsünde angehäuft hat. Am Kreuz, der Bezahlung Christi durch seinen Tod, war der Teufel dazu gezwungen, den Menschen aus seiner Gefangenschaft freizulassen. (Olivero 2018)

Argumente für die Lösegeldtheorie:

- Das vielleicht wichtigste Argument ist, dass Jesus selbst in Markus 10,45 (vgl. Mt 20,28; 1 Tim 2,6; 1 Petr 1,18) sein Opfer als ein Lösegeld für viele beschreibt.

- Diese Sicht findet sich bei vielen prominenten Kirchenvätern wie Gregorius von Nazianzus und Origenes.

Argumente gegen die Lösegeldtheorie:

- Dieser Ansatz geht nicht auf den Aspekt der „Vergebung der Sünden“ ein, der in vielen Bibelversen betont wird.

- Die Lösegeldtheorie, die auf der Idee beruht, dass Gott den Teufel mit einem Lösegeld bezahlen musste, könnte zu einer dualistischen Vorstellung von Gott und dem Teufel führen. Dies könnte zu der Annahme führen, dass der Teufel eine gleichwertige Macht wie Gott ist, was nicht mit der traditionellen christlichen Lehre von der Allmacht Gottes übereinstimmt.

- Viele tun sich heute schwer mit der Vorstellung der Existenz eines Teufels und verstehen den Teufel nicht als eine real existierende Person, sondern als ein Bild für Chaos und Sünde.

2) Die Satisfaktionslehre.

Diese Sicht der Sühne, die auch manchmal der „lateinische Typus“ genannt wird, wurde hauptsächlich von Anselm von Canterbury in seiner Schrift Cur Deus Homo (Warum Gott Mensch wurde) entwickelt. Diese Sicht stellt Gottes Gerechtigkeit oder Ehre gegen die immense Schuld der menschlichen Sünde. Die Satisfaktionslehre war eine Reaktion auf die Lösegeldtheorie. Anselm argumentierte, dass der Mensch sich durch die Sünde nicht gegenüber dem Satan, sondern gegenüber Gott verschuldete. (Olivero 2018)

Im Mittelalter mussten die Untertanen ihre Herren ehren, weil sie sonst die Ehre ihres Herren beschmutzten. Wer dieser Pflicht nicht nachkam, wurde bestraft. Durch unseren sündigen Lebensstil, haben wir Menschen Gott, unseren Schöpfer, entwürdigt und entehrt. Da nur ein sündloser Mensch Gott angemessen die Ehre geben kann, übernahm Jesus stellvertretend für die gesamte Menschheit diese Rolle, indem er ein Leben des Gehorsams lebte und Gott dadurch ehrte.

Anselms (1033–1109) Satisfaktionstheorie bildete die Grundlage, auf der die Reformatoren später die Idee der stellvertretenden Sühne (siehe Theorie 4) entwickelten. Dennoch gibt es wesentliche Unterschiede zwischen Anselm und den Reformatoren. Vor allem unterschied Anselm zwischen Satisfaktion und Strafe. Während bei der stellvertretenden Sühne die Strafe als Mittel zur Befriedigung der Gerechtigkeit angesehen wird, betrachtet Anselm die Satisfaktion als Alternative zur Strafe. Die Satisfaktion dient dazu, die Ehre Gottes wiederherzustellen, sodass die Strafe abgewendet werden kann. Jesus klärte sozusagen das Problem, bevor es überhaupt zur Strafe kommen musste.

Die Idee, dass Jesus den Zorn Gottes auf sich nahm und die Strafe erlitt, die wir verdienen, wäre von Anselm nicht befürwortet worden, wie es von den Reformatoren postuliert wurde. Anselm betont, dass jeder, der einen Unschuldigen bestraft, um die Schuld anderer zu tilgen, selbst verdammt werden sollte (Cur Deus Homo, Kapitel 8). In Anselms feudaler Gedankenwelt war es Gottes Ehre, die durch stellvertretenden Gehorsam befriedigt werden musste, nicht Gottes Gerechtigkeit durch stellvertretende Strafe.

Wer diese Gott gebührende Ehre nicht erweist, beraubt Gott seiner eigenen und entehrt ihn; und das ist Sünde. Und solange er nicht zurückgibt, was er weggenommen hat, bleibt er schuldig; und es genügt nicht, nur das wiederzugeben, was weggenommen wurde, sondern er muss in Anbetracht der angebotenen Verachtung mehr zurückgeben, als er weggenommen hat. (Cur Deus Homo, Kapitel 11)

Argumente für die Satisfaktionslehre:

- vertritt nicht die Idee, dass Gott einen Unschuldigen bestraft

- weitverbreitetes Verständnis vom Kreuz vom Mittelalter bis zu den Reformatoren

- passt gut für Menschen mit einem Ehre-Schande-Weltbild

Argumente gegen die Satisfaktionslehre:

- Die Satisfaktionslehre beruht auf menschlichen Gesetzen und kulturellen Auffassungen darüber, was richtig ist und „sein muss“, und projiziert diese dann auf Gott. Die Idee, dass Gottes Ehre durch unsere Sünde entwürdigt wurde, ist fest verwurzelt in der Zeit von Anselm, aber heute schwer nachvollziehbar. Damit beruht die gesamte Theorie mehr auf kulturellen Ideen der Zeit von Anselm als auf biblischen Ideen.

- Mangel an bestätigenden Bibelstellen

3) Christus Victor.

Diese Sicht auf die Sühne argumentiert – in den Worten ihres wichtigsten Vertreters, Gustav Aulén – dass „das Werk Christi zuerst und am meisten ein Sieg über die Mächte war, die die Menschheit in Gefangenschaft gehalten haben: Sünde, Tod und der Teufel.“ (Christus Victor, p. 20). (…) Anstelle einer Zahlung an den Satan oder an Gott wird der Tod Christi als eine Eroberung in einem kosmischen Konflikt gesehen. (Olivero 2018)

Argumente für Christus Victor:

- Die Christus-Victor-Ansicht des Sühneopfers war über tausend Jahre lang die vorherrschende Ansicht in der Kirche. (Boyd & Rhodes 2022:125)

- Dieses Verständnis zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel und vereint Themen des AT und NT.

- Die Christus-Victor-Sichtweise des Sühneopfers bringt eine systematische Einheit in das Leben, die Lehren und das Wirken Jesu, während die anderen Sichtweisen dies nicht tun. (:125)

- Es gibt viele zentrale Bibelstellen, die auf dieses Verständnis hinweisen (Gen 3,15; Lk 11,20; Apg 10,38; Eph 1,21; Kol 2,15; Hebr 2,14; 1 Joh 3,8).

Argumente gegen Christus Victor:

- Diese Sichtweise gibt Satan viel Macht. Muss der allmächtige, souveräne Gott des Universums zu solch extremen Maßnahmen greifen muss, um seinen Erzfeind zu besiegen?

- Diese Sichtweise wird nicht den vielen Versen, die von der „Vergebung der Sünde“ sprechen, gerecht.

In einem zweiten Artikel werde ich das Christus-Victor-Motiv noch einmal detaillierter beleuchten.

4) Die stellvertretende Sühne.

Diese Sicht wird häufig mit den maßgeblichen Reformatoren Martin Luther und Johannes Calvin verbunden. Einige Studien haben gezeigt, dass die Schlüsselelemente der stellvertretenden Sühnelehre ebenfalls in den Anfängen der Kirchengeschichte zu finden waren. Das Wort „Strafe“ bezieht sich auf die göttliche Strafe, die am Kreuz verordnet wurde. Diese Strafe ist mehr als eine Bezahlung für die Sünde an Gott (wobei sie auch das ist); sie ist ebenfalls der Ort, an dem Gott seinen Zorn gegen die menschliche Sünde entladen hat. Gott kann Richter und Rechtfertiger der Gottlosen sein, weil Christus anstelle des Menschen an das Kreuz ging: er bezahlte die Strafe der Sünde. Durch seinen Opfertod „hat [er] den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war“ (Kol 2,14). Die Sünde des Menschen ist nach dieser Sicht Christus angerechnet und seine Gerechtigkeit dem Menschen. (Olivero 2018)

Diese Sichtweise hat verschiedene Variationen, aber meistens umfasst sie, dass alle Menschen Sünder sind (Röm 3,23) und deshalb Strafe verdienen (Röm 1,18; Eph 2,1–3). Jesus hat diese Strafe stellvertretend für uns am Kreuz auf sich genommen (Jes 53). Dadurch ist Gottes Gerechtigkeit erfüllt und wir können wieder mit Gott versöhnt werden. Jesus war das ultimative Opfer und durch sein Blut sind unsere Sünden vergeben (Röm 3,25; Heb 9,26; 1 Joh 4,10).

Argumente für die stellvertretende Sühne:

- seit der Reformation das vorherrschende Verständnis des Kreuzes, besonders in evangelikalen Kreisen

- beruht auf einer Vielzahl an Bibelstellen (Jes 53; Röm 3,25; Eph 5,2; Hebr 9,22)

- der Opferkult im AT wird oft als Grundlage für dieses Verständnis herangezogen

- diese Sicht nimmt alle Verse ernst, die von Jesu stellvertretendem Tod sprechen

Argumente gegen die stellvertretende Sühne:

- Diese Ansicht begrenzt Gott, denn sie suggeriert, dass Gott Sünden bestrafen muss. Gott kann Sünden nicht einfach vergeben. Aber mehrere Bibelstellen deuten darauf hin, dass Gott Sünden auch ohne ein Opfer vergeben kann. Buße ist die notwendige Grundlage für Vergebung und nicht ein Opfer.

- Wenn eine Schuld bezahlt ist, dann ist es keine Vergebung mehr. Entweder ich erlasse meinem Schuldner seine Schuld oder ich bekomme den Betrag bezahlt. Aber wenn der Schuldbetrag bezahlt wird, dann ist es keine Vergebung mehr. Damit wird diese Sichtweise den „Vergebung der Sünden“ Stellen nicht gerecht, weil es sich nicht um Vergebung handelt, sondern ein Abbezahlen der Schuld.

- Manche argumentieren, dass diese Sichtweise ein schizophrenes Gottesbild fördert. Diese Sichtweise führt zu einer Konfrontation zwischen dem Vater und dem Sohn, indem sie suggeriert, dass ein Riss zwischen dem Vater und dem Sohn entstand, als der Vater den Sohn bestrafte. Der Vater wird oft als der zornige Gott wahrgenommen, während Jesus als der liebevolle Retter angesehen wird. Dieses duale Bild der Gottheit ist unvereinbar damit, dass der Vater und der Sohn eins sind.

- Während Vertreter der stellvertretenden Sühne sich gewöhnlich auf den Opferkult berufen, betonen die Kritiker, dass die Opfer nicht wirklich Vergebung bewirkt haben, sondern eine Akkommodation Gottes war (Ps 40,7; 51,18–19; Jes 1,10–13; 66,2–4; Hos 6,6; Amos 5,21–27; Hebr 10,1–9). Dabei wird auch darauf hingewiesen, dass gerade der Sündenbock nicht getötet wurde, sondern lebendig in die Wüste geschickt wurde (Lev 16,21). Auch das Bild des Passah-Lammes passt nicht, weil es keine Vergebung bewirkt hat, sondern Schutz.

- Schuld ist eine individuelle Angelegenheit und nicht übertragbar. Kein Gericht dieser Welt würde es als gerecht anerkennen, einen Ungerechten stellvertretend für einen Straftäter zu bestrafen. Solch ein Verständnis von Gerechtigkeit ist sehr fragwürdig.

-

Diese Theorie setzt Gerechtigkeit vor Gnade und Liebe; selbst Gott muss dem übergeordneten Prinzip der Gerechtigkeit gehorchen. Aber das NT fordert an verschiedenen Stellen den Verzicht auf Gerechtigkeit zugunsten von Erbarmen, Gnade und Liebe!

5) Die Sündenbocktheorie.

René Girard, ein römisch-katholischer Philosoph, ist die Person, die am häufigsten mit der Sündenbocktheorie assoziiert wird. Er bezieht sich dabei auf das Motiv des Sündenbocks, des azazel, aus dem Sühneritual in Leviticus 16. Dieser Theorie nach werden Konflikte in Gemeinschaften, die ansonsten in Gewalt ausarten würden, aufgelöst, indem sie auf einen Sündenbock abgeleitet werden. Als Gott sich in Christus selbst zum Sündenbock gemacht hat, und die menschliche Gewalt auf eine unschuldige Partei ableitete, offenbarte er das Problem, indem er Christus zum Sündenbock machte und brach somit den Kreislauf der Gewalt. (Olivero 2018)

Argumente für die Sündenbocktheorie:

- Versteht das Opfer Jesu im Sinne von victim (Jesus opferte sich zum Wohl aller) und nicht als sacrifice (Jesus Blut bewirkt Vergebung).

- Gott wird nicht als ein zorniger Gott dargestellt, der strafen muss.

Argumente gegen die Sündenbocktheorie:

- Diese Sichtweise beruht, ähnlich wie die Satisfaktionstheorie, auf dem Versuch, das Kreuz auf eine logische Weise zu erklären. Dadurch kommen biblische Kernthemen zu wenig zur Geltung, wie z. B. die stellvertretende Rolle Jesu und der Aspekt der Vergebung der Sünde.

- Der Kreislauf der Gewalt zieht sich weiter undurchbrochen durch die Geschichte der Menschheit. Jesu Opfer hat die Israeliten nicht vor einer Eskalation der Gewalt und der damit verbundenen Zerstörung Jerusalems (70 n. Chr.) bewahrt.

6) The Governmental Theory (Die „Regierungstheorie“).

Hugo Grotius, Charles Finney und wesleyanische Methodisten haben diese Sichtweise verfochten. Nach dieser „Regierungstheorie“ hat Jesus nicht für die Strafe für die menschlichen Sünden bezahlt. Stattdessen stellte er am Kreuz Gottes Unmut über die Sünde da. (Olivero 2018)

Christus versöhnt uns, indem er zum abschreckenden Beispiel wird (…). Der zentrale Gedanke dabei ist, dass Gott Christus zu einem Beispiel dafür macht, was mit den gefallenen Menschen geschehen würde, wenn er sie für ihre Sünden so bestrafen würde, wie sie es verdienen. Christus leidet als eine Art Abschreckung, und so wird Gottes moralische Regierung des Universums aufrechterhalten (indem er zeigt, was mit der Sünde ohne sein abschreckendes Beispiel geschehen würde). (Crisp 2020:114–115)

Argumente für die Regierungstheorie:

- Die Regierungstheorie betont die Wichtigkeit, das Leben an Gottes heiligem Maßstab auszurichten.

- Bestätigt Gottes Vergebung als echte Vergebung, weil kein Preis bezahlt wird, um unsere Schuld zu bezahlen, sondern Gott aus seiner Gnade heraus vergibt.

- Passt gut zu dem zentralen AT-Thema, dass Gott versucht, ein Volk großzuziehen, das in seinen Wegen wandelt (2. Mose 19,5–6; 2. Chronik 7,14; Matthäus 22,36–40). Gott ist ein heiliger Gott, der mit einem Volk Gemeinschaft haben möchte, das ihn ehrt und seine Heiligkeit widerspiegelt (2. Mose 19,6; Matthäus 5,48; 1. Petrus 2,9). Von Beginn des Alten Testaments an wollte Gott die Welt regieren, indem er den Menschen seine moralischen Grundsätze vermittelt und sie motiviert, sich an sie zu halten.

- Römer 3,25–26 wird oft als Schlüsselstelle angeführt

Argumente gegen die Regierungstheorie:

- Diese Ansicht wird nicht der Idee gerecht, dass Jesus die Schuld der Welt getragen hat (Hebr 9,28; 1 Petr 2,24; 1 Joh 2,2).

- Manche kritisieren, dass es ungerecht ist, wenn Gott Schuld einfach vergibt, ohne Sünder zu bestrafen.

7) Theosis.

Diese Sicht ist eng verknüpft mit der östlich-orthodoxen Kirche. Sie betont, dass die Verbindung des Menschen mit der Göttlichkeit das telos, die Vollendung, der Menschheit ist. Das Kreuz macht die Theosis möglich durch dessen großen Akt der Verwandlung von Tod in Leben. (Olivero 2018)

Argumente für Theosis:

- Das Theosis-Verständnis stützt sich auf verschiedene Bibelstellen, die die Idee der Teilhabe am göttlichen Leben betonen, wie z. B. 2 Petrus 1,4.

- Viele frühe Kirchenväter wie Athanasius, Basilius der Große, Gregor von Nyssa und Augustinus betonten die Idee der Vergöttlichung als zentrales Element der christlichen Erlösung.

- Das Theosis-Verständnis betont, dass das Erlösungswerk Jesu uns in eine tiefe und lebendige Beziehung mit Gott einlädt.

Argumente gegen Theosis:

- Einige Theologen argumentieren, dass die menschliche Natur von Grund auf begrenzt ist und dass es unmöglich ist, göttlich oder gottgleich zu werden.

- Die Motive des Opfertodes Jesu, die Vergebung der Sünden und der stellvertretende Tod Jesu treten in den Hintergrund.

- Wenige unterstützende Bibelstellen.

- Gefahr des Pantheismus.

8) Die Beispieltheorie.

Dieser Sicht nach ist das größte Bedürfnis des Menschen nicht, wieder mit Gott versöhnt zu werden. Vielmehr benötigt der Mensch ein ultimatives moralisches Beispiel. Christus hat dieses Beispiel durch sein hingebungsvolles Leben und seinen Tod geboten. (Olivero 2018)

Argumente für die Beispieltheorie:

- Versteht Jesu Leben, Lehre und Tod in besonderer Weise als eins. Jesus lebte, was er lehrte. Er liebte seine Feinde, indem er sogar denen vergab, die ihn ans Kreuz schlugen.

- Jesu Tod am Kreuz wird als inspirierendes Beispiel dafür angesehen, wie man für das Gute und für andere hingebungsvoll sein kann, auch wenn es Opfer erfordert.

Argumente gegen die Beispieltheorie:

- Die Beispieltheorie bietet keine klare Erklärung, wie Jesu Tod am Kreuz zur Sühne und Vergebung der Sünden beiträgt.

- Die Theorie könnte dazu führen, dass Jesus nur als vorbildlicher Mensch gesehen wird, ohne die volle Bedeutung seiner Göttlichkeit anzuerkennen.

9) Die Solidaritätstheorie.

Diese Sicht argumentiert, dass Christus sich am Kreuz mit dem Leid der Menschheit identifiziert hat und dieses überwand. (Olivero 2018)

Jesus wurde zu Unrecht beschuldigt und zu Unrecht verurteilt. Seine Verurteilung beruhte auf falschen Anschuldigungen, von Menschen, die ihn als Gotteslästerer verabscheuten. Sie brachten ihn vor Pilatus als Aufrührer, um eine Verurteilung zu erwirken. Durch dieses Unrecht identifiziert er sich mit all jenen, die zu Unrecht Leiden erfahren müssen. Durch diese enge Verbundenheit mit der Menschheit wird Jesus zu einem lebendigen Zeichen von Gottes barmherziger Liebe und Nähe zu den Menschen auch in tiefstem Leid.

Argumente für die Solidaritätstheorie:

- Die Solidaritätstheorie betont, dass Jesus als Gottessohn aktiv am menschlichen Leid teilnimmt und somit die Erfahrungen der Menschheit in ihrem ganzen Umfang versteht.

- Durch Jesu Teilnahme am menschlichen Leben und Leiden zeigt er, dass Gott sich nicht nur von ferne betrachtet, sondern persönlich und barmherzig mit den Menschen verbunden ist.

- Dieses Verständnis schenkt besonderen Trost denen, die im Leid gefangen sind und sich ferne von Gott fühlen.

Argumente gegen die Solidaritätstheorie:

- Vernachlässigt die zentrale Bedeutung des Todes Jesu am Kreuz als Erlösungs- und Versöhnungswerk.

- Kaum Bibelstellen, die dieses Verständnis belegen.

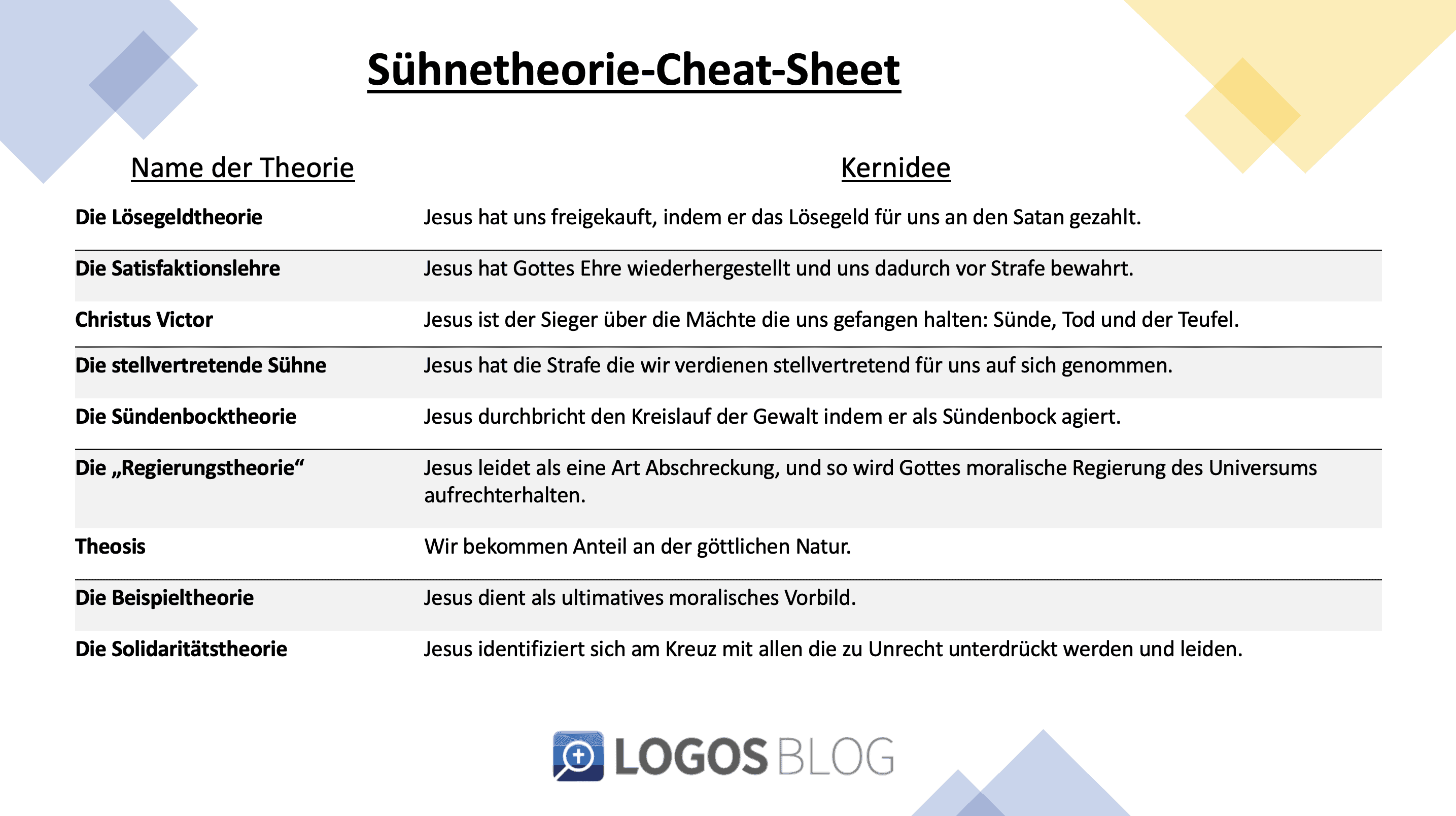

Und noch einmal alle neun Theorien im Überblick:

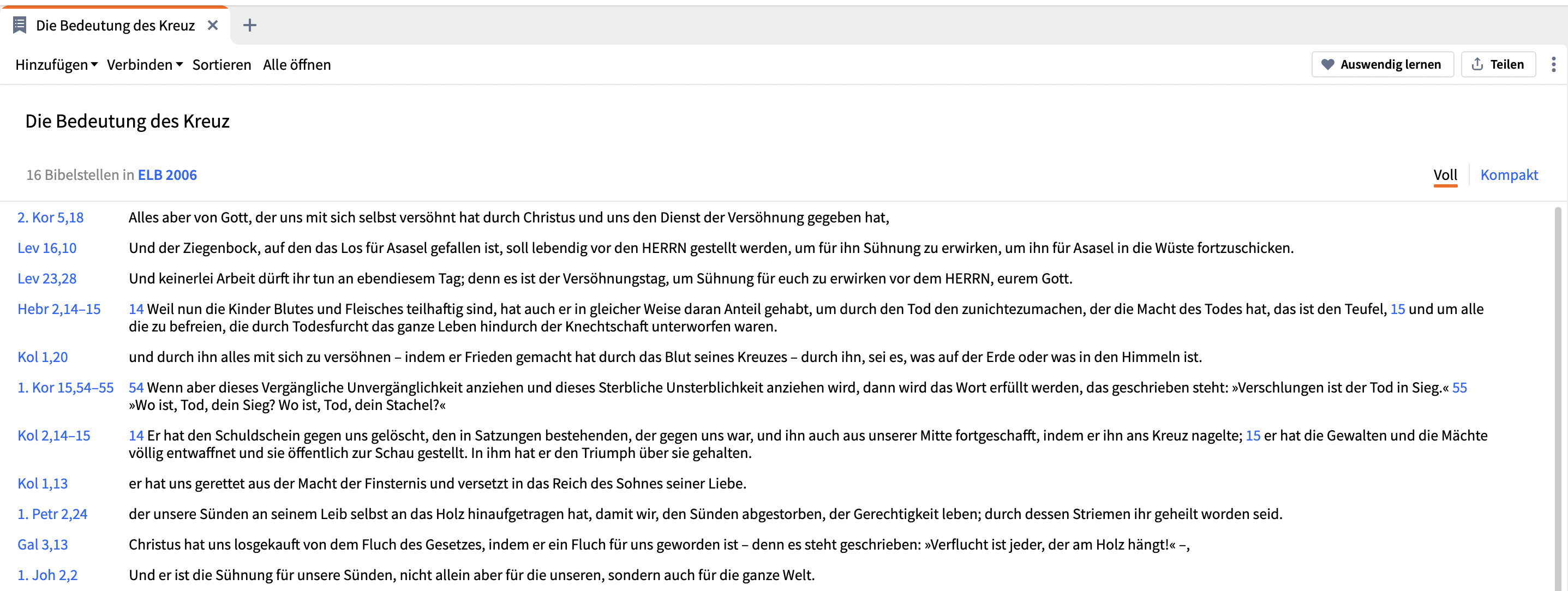

Relevante Schlüsselstellen zu dem Thema

Gen 3,15; Lev 16; Lev 23; Ex 12,13; Jes 53; Mk 10,45; Röm 3–6; 2 Kor 5,18–21; Gal 3–4; Eph 2,16; Kol 1,13+20; 2,14–15; 1 Petr 2,24; Heb 2,14–15; 8–10; 1 Joh 2,2

Diese Stellen könnten Sie in eine Versliste kopieren als Start für Ihre persönliche Sammlung an Versen zu dem Kreuz. Wenn Sie sich die Arbeit sparen wollen, können Sie auch einfach die Verse als Versliste in den öffentlichen Dokumenten herunterladen. Ich habe sie unter dem Titel „Die Bedeutung des Kreuzes“ hochgeladen.

Fazit: Das Kreuz ist wie ein Diamant

Das Kreuz ist zweifellos faszinierend. Die neun verschiedenen Perspektiven, die wir in diesem Artikel erkundet haben, verdeutlichen, dass das Werk Jesu am Kreuz weitaus umfassender ist, als wir es uns vorstellen können. Die biblischen Autoren versuchten, die neue Realität, die Jesus durch das Kreuz und die Auferstehung geschaffen hat, in vielfältiger Weise zu illustrieren. Ihre Darstellungen sind Teilaspekte dieser großen Wahrheit, und keine einzelne Interpretation kann das Werk Jesu in seiner Gesamtheit erfassen.

Vielleicht lässt sich das Kreuz am besten mit einem Diamanten vergleichen. Betrachten wir einen Diamanten, so spiegeln sich darin zahlreiche unterschiedliche Farben wider, die seine Schönheit ausmachen. Ähnlich verhält es sich, wenn wir auf das Kreuz schauen – wir entdecken viele verschiedene Aspekte dessen, was Jesus durch sein Werk am Kreuz vollbracht hat, und all diese Facetten bilden zusammen die Schönheit seines Werkes.

Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass nicht jede beliebige Interpretation des Kreuzes richtig ist. Es gibt Interpretationen, die in der Bibel einen breiteren Raum einnehmen als andere und in der Kirchengeschichte dominanter sind. Der bekannte NT-Theologe N. T. Wright betont immer wieder, dass jede Generation das Kreuz im Lichte ihrer Zeit neu verstehen sollte. Dabei meint er nicht, dass wir uns unsere eigene Deutung des Kreuzes zusammenbasteln sollen, sondern vielmehr, dass wir die Bibel sorgfältig studieren und verstehen müssen, wie die große Geschichte der Bibel und das Kreuz in unsere gegenwärtige Zeit hineinsprechen, um eine relevante Botschaft für die heutige Generation zu erhalten. Indem wir uns auf diese Weise mit dem Kreuz auseinandersetzen, können wir tiefer in seine Bedeutung eintauchen und die zeitlose Botschaft von Liebe, Vergebung und Erlösung für uns und die Welt erkennen.

Für die Zielgruppe der Thailänder zeigt sich das Christus Victor-Verständnis als besonders relevant. Es zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel und hat eine lange Tradition in der Kirchengeschichte. In einem zweiten Teil dieses Artikels werde ich dieses Verständnis des Kreuzes genauer beleuchten, um die Bedeutung und Relevanz dieses Deutungsansatzes genauer zu erforschen.

Abschließend können wir festhalten, dass das Kreuz ein Symbol der unermesslichen Liebe, Gnade und Erlösung ist. Die Botschaft vom Kreuz ist: Gott will sich mit uns versöhnen. Unabhängig von unserer persönlichen Herangehensweise an das Thema, sollten wir das Kreuz als die Quelle unendlicher Hoffnung und Trost betrachten–eine zeitlose Botschaft, die die Menschheit auch in Zukunft weiterhin faszinieren wird.

Bibliografie

Boyd, Gregory A., and Paul Rhodes Eddy. Across the Spectrum: Understanding Issues in Evangelical Theology. Third edition, Baker Academic: A Division of Baker Publishing Group, 2022.

Crisp, Oliver D. Approaching the Atonement: The Reconciling Work of Christ. IVP Academic, 2020.

Olivero, Mark. „Sühnetheorien“. Grundriss der Dogmatik, herausgegeben von Brannon Ellis u. a., Lexham Press, 2018.