Welche ist die beste Bibelübersetzung? In diesem Artikel erfahren Sie in 15 Min., warum Übersetzung so schwierig ist und worauf Sie beim Bibellesen achten sollten.

Inhalt

- Übersetzung mit Tücken: Gott hat eine lange Nase

- Übersetzung ist schwierig

- 7 Dinge, die Sie zum Thema Übersetzung wissen sollten

- Unterschiedliche Grammatik

- Wörter haben mehrere Bedeutungen

- Herausforderungen beim Übersetzen: Kulturelle Unterschiede

- Herausforderungen bei der Übersetzung: Redewendungen und Sprachbilder

- Der Einfluss des theologischen Hintergrunds auf die Übersetzung

- Herausforderungen bei der Übersetzung: Wortspiele und Poesie

- Manuskriptvarianten

- Was bedeutet das alles für unseren Umgang mit der Bibel?

- Bibliografie

Übersetzung mit Tücken: Gott hat eine lange Nase

Wussten Sie, dass in der Bibel steht, dass Gott eine lange Nase hat? Wenn Sie jetzt empört widersprechen, dass Sie das nicht in Ihrer Bibel finden können, dann haben Sie Recht und wir sind mitten im Thema. Der Vers, auf den ich mich beziehe, ist Exodus 34,6 (Schlachter):

Der HERR, der HERR, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue;

In der Schlachter-Übersetzung, die ja gerade wegen ihrer Nähe zum Urtext geschätzt wird, findet sich auch kein Hinweis auf eine lange Nase. Schaut man jedoch in den hebräischen Text, so steht dort wörtlich, dass Gott eine lange Nase hat. Im Deutschen wird der hier stehende Ausdruck gewöhnlich mit „langsam zum Zorn“ oder „langmütig“ übersetzt. Wie lässt sich das erklären?

Früher hat man sich vorgestellt, dass Zorn im Bauchraum beginnt. Wenn der Zorn größer wird, dann steigt er langsam auf zum Kopf und wenn er an der Nasenspitze ankommt, dann explodiert die Person vor Wut. Falls die Person also eine lange Nase hat, dauert es dementsprechend länger. Der Ausdruck stand also damals sprichwörtlich dafür, langsam zum Zorn oder sehr geduldig zu sein.

Übersetzung ist schwierig

Bibelübersetzer stehen ständig vor der Herausforderung, Entscheidungen treffen zu müssen, wie sie einen Text verständlich wiedergeben. In keiner gängigen deutschen Bibelübersetzung liest man zum Beispiel, dass Gott eine „lange Nase“ hat – obwohl das im Hebräischen so da steht. Warum nicht? Weil moderne Leser damit nichts anfangen können. In der Bibel gibt es eine Vielzahl solcher Verse, die, wörtlich übersetzt, für uns keinen Sinn ergeben, weil zwischen uns und den biblischen Autoren ein großer historischer und kultureller Abstand liegt.

Wie also soll man solche Verse übersetzen? Wörtlich, auch wenn sie dann schwer verständlich sind? Oder lieber so, dass sie bereits eine Interpretation enthalten, die uns die Bedeutung erklärt? Aber wie können wir sicher sein, dass diese Deutung tatsächlich richtig ist? Die Bibel zu übersetzen, ist schwierig. Es ist wichtig zu verstehen, dass jede Übersetzung auch immer eine Interpretation ist. Auch wenn die gängigen Übersetzungen sehr sorgfältig gemacht werden, kann es manchmal hilfreich sein, genauer hinzusehen und zu prüfen, was wirklich im Originaltext steht.

7 Dinge, die Sie zum Thema Übersetzung wissen sollten

Das Übersetzen der Bibel ist ein äußerst komplexer Prozess. Deshalb gibt es so viele verschiedene Übersetzungen, die alle sehr behutsam mit dem Originaltext umgehen und dennoch einzigartig sind. Diese sieben Faktoren erklären, warum es keine „perfekte“ Übersetzung gibt und was Sie beim Lesen Ihrer Bibelübersetzung beachten sollten.

Unterschiedliche Grammatik

Althebräisch, Aramäisch und Griechisch, die ursprünglichen Sprachen der Bibel, haben eine ganz andere Grammatik und Satzstruktur als Deutsch oder andere moderne Sprachen. Übersetzer müssen Entscheidungen treffen, wie sie die Bedeutung so wiedergeben, dass sie in der Zielsprache Sinn ergibt, ohne dass wichtige Nuancen verloren gehen.

Hier ein paar Beispiele:

- Die Verwendung von Artikeln spielt eine Rolle. Dies ist z. B. bei der Interpretation von Johannes 1,1–18 sehr wichtig. In Johannes 1:1–1+18 („… und das Wort war Gott“ und „… Nur der eine, der Mensch geworden ist, selbst Gott ist“) steht kein bestimmter Artikel vor dem Wort „Gott“, was verschiedene Interpretationen zulässt.

- Im Hebräischen gibt es einige Wörter, die im Original unbestimmt sind, aber im Deutschen oft einen Artikel benötigen. Dies kann zu Interpretationsspielraum führen, z. B. „ein Sohn Gottes“ vs. „der Sohn Gottes“.

- Im Griechischen und Hebräischen hat die Wortreihenfolge oft eine andere Funktion als im Deutschen, wo sie z. B. die Bedeutung eines Satzes festlegt. Im Griechischen kann die Reihenfolge flexibler sein, um den Fokus oder die Betonung zu verändern – ein Aspekt, der bei der Übersetzung verloren gehen kann.

- Im Griechischen wird oft auf das Subjekt verzichtet, weil die Verben die handelnde Person kennzeichnen. In modernen Sprachen muss diese unter Umständen genau angegeben werden, was eine Interpretation durch den Übersetzer notwendig macht.

Wörter haben mehrere Bedeutungen

Was ist Liebe?

Wörter haben in der Regel keine feste, allgemeingültige Bedeutung, sondern müssen von uns mit Bedeutung gefüllt werden. Das Wort „Liebe“ bedeutet für verschiedene Menschen ganz unterschiedliche Dinge. Manche sprechen bereits von Liebe, wenn sie sich sexuell zu einer Person hingezogen fühlen, andere sprechen von Liebe, wenn sie romantische Gefühle empfinden. Doch Gefühle kommen und gehen – wann handelt es sich dann wirklich um Liebe?

Jesus hingegen lehrte, dass wahre Liebe mehr ist als bloße Gefühle. Er hat gezeigt, dass zur Liebe gehört, den geliebten Menschen zu korrigieren, auch wenn das kurzfristig verletzend sein kann. Liebe bedeutet, das Wohl des anderen zu suchen, auch wenn man selbst Opfer bringen muss, und wahre Liebe liebt sogar die eigenen Feinde. Was wahre Liebe ist, kann nur schwer in Worte gefasst werden und wird oft auf der Grundlage eigener Lebenserfahrungen definiert.

Die Nuancen von Liebe

Das Beispiel des Wortes „Liebe“ zeigt, dass ein und dasselbe Wort je nach Kontext sehr unterschiedlich verstanden werden kann. Das ist in der Bibel nicht anders. Oft gibt es im Deutschen kein einzelnes Wort, das alle Nuancen eines Begriffs abdeckt, ähnlich wie bei dem Wort „Liebe.“

Wörter haben nicht nur Definitionen, sondern auch Nuancen, Obertöne und Konnotationen. Wörter in einer Sprache überschneiden sich mit Wörtern in einer anderen, aber selten, wenn überhaupt, in perfekter Weise. (McGrath)

Das griechische Wort „Agape“, das gewöhnlich mit „Liebe“ übersetzt wird, beschreibt eine tiefere, bedingungslose Liebe, die sich von anderen Arten der Liebe unterscheidet. Im Hebräischen finden wir das Wort „hesed“, welches immer wieder verwendet wird, um Gott zu beschreiben. Es vereint Loyalität, Liebe, Barmherzigkeit und Gnade in einem Wort. Hesed bedeutet, dem anderen auch dann treu zu bleiben, wenn es schwierig ist, und Gnade zu zeigen, auch wenn sie nicht verdient ist. Gottes Hesed ist untrennbar damit verbunden, dass er zu seinem Bund mit uns steht und wir uns auf seine Treue absolut verlassen können.

Ein weiteres Beispiel ist das Wort „Shalom“, das nicht nur „Frieden“, sondern ein umfassendes Wohlsein bedeutet. Solche Begriffe lassen sich nicht einfach in ein einziges deutsches Wort übertragen, ohne dabei wichtige Bedeutungsaspekte zu verlieren.

Die mentale Enzyklopädie

Wörter – genau wie Menschen – haben eine eigene Geschichte; sie funktionieren an verschiedenen Orten unterschiedlich, und wenn wir verstehen wollen, was sie bedeuten, müssen wir sowohl zurücktreten, um das Ganze zu sehen, als auch hineingehen, um die Details zu sehen. (Gooder)

Jeder von uns trägt eine Art mentale Enzyklopädie in sich. Diese bestimmt, wie wir Wörter verstehen. Wenn wir uns biblischen Wörtern nähern, sollten wir davon ausgehen, dass wir die genaue Bedeutung des Wortes nicht kennen. Die Bedeutung vieler biblischer Schlüsselwörter ist von der damaligen Kultur oder von Schlüsselgeschichten im Alten Testament geprägt. Das macht es schwierig, die biblische Bedeutung eines Wortes zu erfassen, denn unsere mentale Enzyklopädie, d.h. unser Wissen und unsere Assoziationen, unterscheidet sich von der mentalen Enzyklopädie der biblischen Autoren. Wenn wir ein Wort studieren, müssen wir versuchen, ihre die Enzyklopädie zu verwenden, also verstehen, welche Bedeutung sie selbst dem Wort gegeben haben.

Besonders kompliziert wird es bei Paulus, der zwar auf Griechisch schrieb, aber vermutlich in hebräischen Denkmustern dachte. Wenn wir „Gerechtigkeit“ lesen, versuchen wir, das griechische Wort „dikaiosyne“ zu verstehen, das Paulus’ hebräisches Konzept von „sedaqa“ widerspiegelt.

Jede Übersetzung versucht, dem Originaltext gerecht zu werden, muss aber zwangsläufig Kompromisse eingehen. Würde man nämlich versuchen alle Nuancen des Originaltextes in der Übersetzung wiederzugeben, wäre der Text vermutlich unlesbar.

Herausforderungen beim Übersetzen: Kulturelle Unterschiede

Die Bibel wurde in einem bestimmten kulturellen und historischen Kontext geschrieben. Einige Wörter sind eng mit Riten und Konzepten der damaligen Kultur verknüpft und haben keine direkte Entsprechung in modernen Kulturen oder sind uns sogar völlig fremd. Übersetzer müssen daher entscheiden, wie sie solche Begriffe am besten wiedergeben.

Zwei Beispiele hierfür sind:

- In der Antike waren patriarchalische Strukturen fest verankert. Begriffe wie „Hausvater“ oder „Erstgeborener“ hatten eine tiefe soziale und rechtliche Bedeutung, die über die bloße familiäre Stellung hinausging.

- Im Alten Testament spielen Reinheitsgesetze eine zentrale Rolle. Begriffe wie „unrein“ beziehen sich jedoch nicht nur auf physische Sauberkeit, sondern auf einen rituellen Zustand, der schwer in moderne Konzepte zu übertragen ist. Das Verständnis von ritueller Unreinheit als sozialer oder spiritueller Zustand ist schwer in der Übersetzung zu vermitteln.

Herausforderungen bei der Übersetzung: Redewendungen und Sprachbilder

Alte Sprachen sind voll von Idiomen und bildhafter Sprache, die sich nicht wörtlich übersetzen lassen. Die lange Nase Gottes habe ich bereits erwähnt. Ein anderes Beispiel findet sich in 1 Samuel 25,22. Dort verheißt Gott, dass jeder, der „an die Wand pisst“ (Schlachter) bis zum Morgen tot sein wird. Die Elberfelder bietet hier zum besseren Verständnis eine Interpretation und spricht davon, dass alle Männer sterben werden.

In Jesaja 57 wird Israels Götzendienst mit Hurerei verglichen, und Vers 8 ist ein besonders spannendes Beispiel für den Gebrauch von Euphemismen (sprachliche Umschreibungen, die verwendet werden, um tabuisierte Themen auf eine indirekte Weise auszudrücken) in der hebräischen Bibel. Die Zürcher Bibel übersetzt den Text wörtlich mit: „Ihr Lager hast du geliebt, hast die Hand angeschaut.“ Der Kontext und viele weitere Beispiele aus der damaligen Zeit deuten stark darauf hin, dass „Hand“ hier ein Euphemismus für die männlichen Genitalien ist. So übersetzt die Elberfelder entsprechend: „Du liebtest ihr Lager, sahst ihre Blöße.“

Andere antike Texte deuten darauf hin, dass auch das Wort „Fuß“ als Euphemismus für die Genitalien genutzt wurde. Zu wissen, dass die hebräische Bibel häufig Euphemismen für die Genitalien verwendet, erschwert die Interpretation von Texten, da es oft unklar ist, ob etwas sexuell gemeint ist oder nicht. Dies ist natürlich besonders wichtig für die Interpretation des Hohelieds (z. B. Hohelied 5,2–6) oder auch für Ruth 3,4.

Die Verwendung von Euphemismen und bildhafter Sprache in der Bibel macht deutlich, dass Bibelübersetzung nicht nur sprachliches Wissen, sondern auch ein tiefes Verständnis der damaligen Kultur erfordert. Somit stehen Übersetzer ständig vor der Herausforderung, die ursprüngliche Bedeutung und die kulturellen Kontexte in modernen Übersetzungen verständlich wiederzugeben.

Der Einfluss des theologischen Hintergrunds auf die Übersetzung

Übersetzer kommen aus verschiedenen theologischen Hintergründen, und ihre Interpretation des Textes kann beeinflussen, wie bestimmte Bibelabschnitte übersetzt werden.

Ein Beispiel hierfür ist Jesaja 7,14. Die Schlachter‑, Elberfelder- und die Einheitsübersetzung übersetzen „alma“ mit „Jungfrau“, was das christliche Verständnis der Jungfrauengeburt in den Vordergrund stellt. Andere Übersetzungen wie die Gute Nachricht Bibel, die Zürcher Bibel und die BasisBibel verwenden „junge Frau“, was näher am hebräischen Wortsinn ist, da „alma“ allgemein eine junge Frau bezeichnet und nicht explizit eine „Jungfrau“.

Herausforderungen bei der Übersetzung: Wortspiele und Poesie

Die Bibel enthält viele poetische Passagen, Wortspiele und literarische Stilmittel, die schwer in eine andere Sprache zu übertragen sind. Übersetzer müssen sich oft entscheiden, ob sie die poetische Form beibehalten oder die Bedeutung vermitteln, und beide Entscheidungen können dabei zu Einbußen führen.

Beispiel: In Klagelieder 1,1–5 findet man die hebräische Form der Akrosticha (alphabetische Gedichte), bei der jeder Vers mit einem neuen Buchstaben des hebräischen Alphabets beginnt. Diese Struktur bleibt in den meisten Übersetzungen unbemerkt, da sie sich nicht ins Deutsche übertragen lässt. Dadurch verliert der Text seine literarische Kunstfertigkeit, die für die Leser des Originals eine tiefere Bedeutung hatte.

Manuskriptvarianten

Unterschiedliche alte Handschriften haben manchmal leicht abweichende Formulierungen. Übersetzer müssen entscheiden, welcher Version sie folgen, und diese Entscheidungen können zu Unterschieden zwischen den Übersetzungen führen.

Beispiel: In einigen Manuskripten endet das Vaterunser (Matt 6:13) mit der Doxologie „Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.“ Dieser Zusatz fehlt jedoch in den ältesten und besten griechischen Manuskripten wie dem Codex Sinaiticus, was darauf hindeutet, dass er später als liturgische Ergänzung hinzugefügt wurde. Daher fehlt er in vielen Übersetzungen.

Was bedeutet das alles für unseren Umgang mit der Bibel?

Welche ist die beste Bibelübersetzung? Nicht eine Übersetzung, sondern ein Mix an Übersetzungen! Auch wenn unsere modernen Übersetzungen wirklich gut sind, kann keine einzelne Übersetzung alle Nuancen des Originals vollständig wiedergeben. Deshalb ist es ratsam, wichtige Abschnitte in mehreren Übersetzungen zu lesen, diese zu vergleichen und solide Wortstudien zu den zentralen Begriffen zu machen.

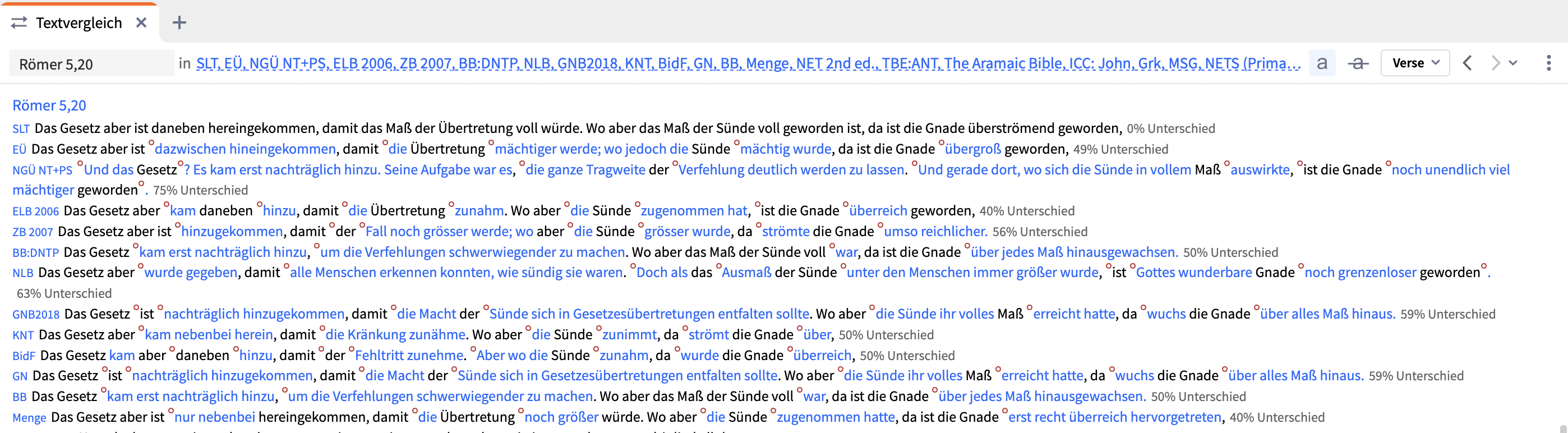

Bibelübersetzungen vergleichen

In Logos ist der Vergleich von Bibelübersetzungen kinderleicht. Mit einem Klick können Sie sich verschiedene Übersetzungen eines Verses anzeigen lassen. Die Auswahl der angezeigten Übersetzungen und deren Reihenfolge können Sie natürlich Ihren Bedürfnissen anpassen. Wenn gewünscht, kann Logos sogar die Unterschiede der verschiedenen Übersetzungen anzeigen. Dabei werden alle nachfolgenden Übersetzungen mit der zuerst ausgewählten Übersetzung verglichen.

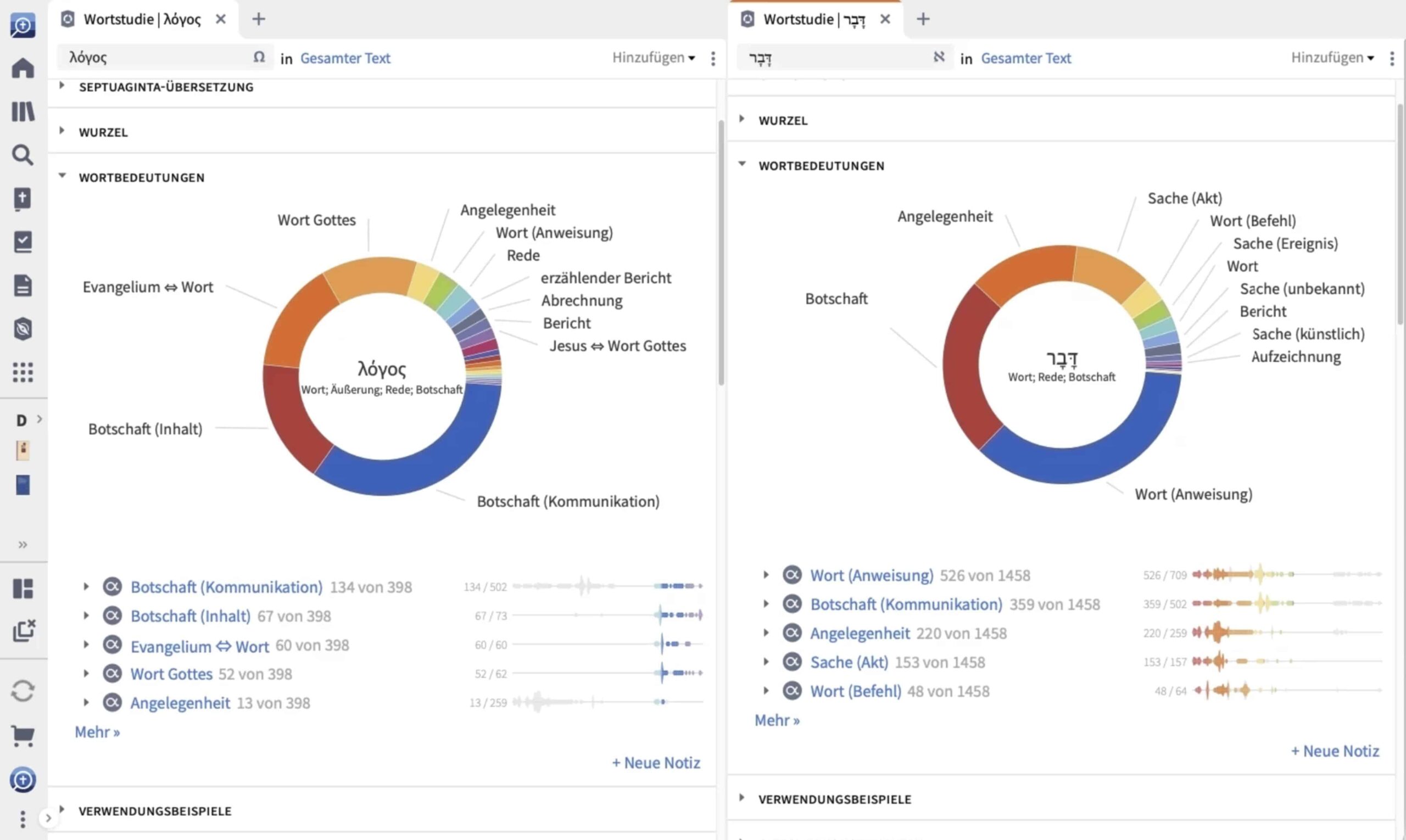

Wortstudien

Die Logos-Wortstudie erleichtert das Wortstudium enorm, indem sie schnellen Zugang zu allen Wörterbüchern und Nachschlagewerken in Ihrer Bibliothek bietet. Sie visualisiert außerdem auf anschauliche Weise, wie ein bestimmtes Wort in verschiedenen Übersetzungen wiedergegeben wird, und ermöglicht es, tiefere Bedeutungen und Zusammenhänge zu entdecken. Logos zeigt zudem auf, wo das Wort in der antiken Literatur vorkommt, visualisiert seine präpositionale Verwendung, erklärt die Wortwurzel und verdeutlicht grammatikalische Zusammenhänge. So wird das Wortstudium effektiver und zugänglicher.

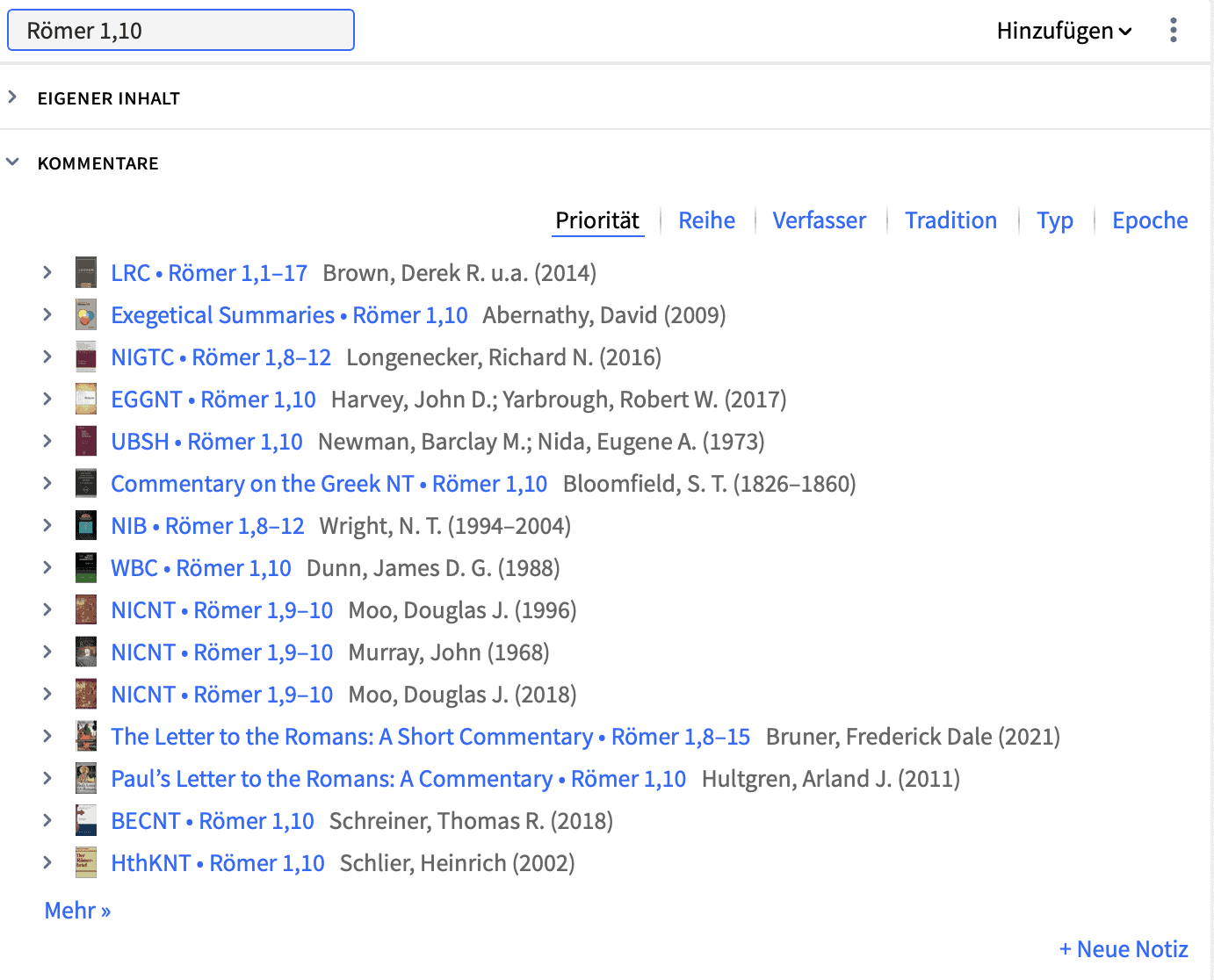

Kommentare lesen

Bibelkommentare sind ein wertvolles Hilfsmittel. Sie bieten Hintergrundinformationen zu historischen und kulturellen Zusammenhängen, analysieren schwierige Stellen, klären Unklarheiten und zeigen verschiedene Interpretationsmöglichkeiten auf. Bibelkommentare konzentrieren sich jedoch in der Regel nicht auf eine gründliche Analyse des hebräischen oder griechischen Textes, es sei denn, dies ist an der betreffenden Stelle besonders wichtig.

Es gibt jedoch verschiedene Kommentarreihen, die sich besonders der Analyse des Urtextes widmen. Diese habe ich in meiner Bibliothek priorisiert, damit sie mir ganz am Anfang angezeigt werden. Diese Reihen sind in der Regel speziell für Bibelübersetzer entwickelt, aber auch für Laien hilfreich. Meine vier Favoriten sind: Exegetical Summaries, New International Greek Text Commentary, Exegetical Guide to the Greek New Testament und United Bible Society Handbooks. Diese Reihen bieten Laien eine solide Analyse des Urtextes und damit eine gute Grundlage für eine gründliche Exegese.

Bibliografie

McGrath, J.F. (2023) The A to Z of the New Testament: Things Experts Know that Everyone Else Should Too. Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company, S. 123–124.

Gooder, P. (2022) „Foreword“, in 15 New Testament Words of Life: A New Testament Theology for Real Life. Grand Rapids, MI: Zondervan Academic, S. xii.

Danke für den guten Artikel. Kleine Korrektur: Die Akrosticha im Buch der Klagelieder umfassen Kapitel 1–4, nicht nur 1,1–5. Und ich würde vorschlagen, das hebräische Wort „chäsäd” mit ch am Anfang zu transkribieren statt „hesed”, damit man im Deutschen eine bessere Vorstellung von der Aussprache bekommt. Aber das nur am Rande. Der Beitrag ist ein guter Augenöffner!

Vielen Dank für die hilfreichen Korrekturen! Sie haben vollkommen recht, dass die Akrosticha in Klagelieder die Kapitel 1–4 umfassen. Auch Ihr Hinweis zur Transkription von chäsäd ist sehr wertvoll. Es stimmt, dass die Schreibung mit ch eine präzisere Vorstellung von der hebräischen Aussprache vermittelt. Die hesed Schreibweise war mir aus der englischsprachigen Literatur bekannt und deshalb hatte ich sie verwendet.

Es freut mich sehr, dass Ihnen der Artikel gefallen hat. Nochmals herzlichen Dank für Ihre wertschätzende Rückmeldung und die Anregungen!

Beste Grüße

Manuel Becker

[…] Den gesamten Blogbeitrag findet ihr hier. […]